サグラダ・ファミリア建設とシステム開発

いつまで経っても終わらないシステム開発の代名詞として、「サグラダ・ファミリア」が出てくることがあります。しかし、そもそも、サグラダ・ファミリアは、いわゆるデスマーチプロジェクトだったのでしょうか?

「ガウディの伝言」を読んで、どきっとしたことがあったのでそのメモを残しておきます。

サグラダ・ファミリアとガウディについて

サグラダ・ファミリアは、スペイン、バルセロナにある教会です。初代建築家フランシスコ・ビリャールによって、1882年に着工したのち、2代目建築家として着任したのが、ガウディ(antoni gaudi)でした。

サグラダ・ファミリアは、100年以上たった今もまだ完成はしておらず、2026年の完成が予定されています。

未完のサグラダ・ファミリア、IT駆使で工期150年短縮 - 日本経済新聞

ガウディの仕事の進め方

一般的に建物を建てる際には、建築士がどういうデザインで作成するか、どういう構造でつくるかを明確に決めた上で、図面に起こす。それをもとに、実際に作業する人がものをつくっていくという流れになるかと思います。

しかし、つくる建物が3次元にも関わらず、2次元の図面で表現するのには限界があります。建築士の思いも含めて100%図面に書ききれるかというと、そんなわけありません。建築士は建築士で、つくってみて分かってくることもあるはずです。

ここで、システム開発に無理やり当てはめて考えてみます。

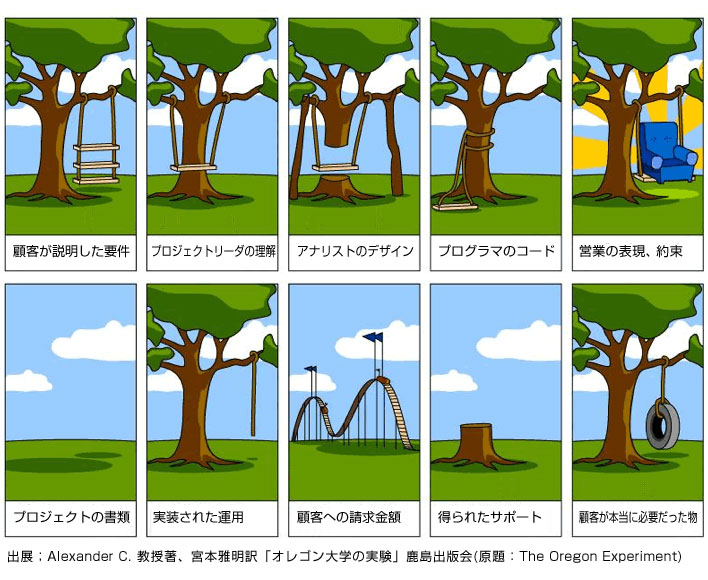

システム開発の難しさを表した図として、下記の図がよく出てきます。簡単にいうと、システム開発において、まず顧客は自分が本当に望むものを上手く説明できない。そして、その顧客の話をいろんな人がそれぞれの考えて動いたため、顧客の望むものとは全然違うものが出来上がってしまうというシステム開発の難しさを風刺した絵になっています。

[図引用][プロジェクト・マネージャの「やってはいけない」 - [姿勢編]理由無き要求は機能化してはいけない:ITpro]

このような認識の相違を生まないために、ガウディは図面に頼らなくても、自分が立体で発想したイメージを、そのまま立体で、実際に建物を作る職人たちに伝えるコミュニケーションの手段を持っていました。それは、模型による伝達です。

それはどのようなものだったのでしょうか。 直弟子から推測されるガウディの仕事の進め方として、本書では次のように紹介されていました。

ガウディは、建物全体と各部の精巧な石膏模型をつくり(というよりも模型を作りながら建物の構造やデザインを考え)、それで職人たちに指示を出していました。例えば、10分の1のスケールの模型であった場合、職人たちはそこから直接プロポーションを読み取り、10倍したものを作っていきます。

図面が邪魔であるとまでは言いませんが、それをあまりにも重要視し過ぎると、ものをつくる人間たちの創造的な力を奪ってしまうことがあります。もともと、平面に描かれた図面から未知の立体を完全に創造するのは容易ではありません。

ものをつくる人間をダメにする確実な方法は、全体を考えさせず、細かい作業をひたすら義務としてやらせることです。 そうするともう、現場での新しい発想が生まれてこなくなるだけでなく、いかに手を抜くかということばかり考える人が現れ、図面通り100%のものすらできなくなります。作業を急かせば急かすほど、どんどんずさんなものが出来上がります。

そこで、ガウディは職人たちの中に入っていき、その模型を見せて「石でこんなものを作れないか?」と提案します。その模型は建物のほんの一部だったとしても、ガウディが作ったものであるため、美しい模型でした。その素晴らしい模型を目の前に置かれると、造形のプロたちは、自分たちの技術でつくってみたい気にさせられ、やる気になる。そのときに湧いてくる一人一人の意欲と、職人たちの頭に描かれる3次元的な構図こそ最大の図面だと、おそらくガウディは考えていたのでしょう。

ガウディがさらに、特徴的だったのは、建物をつくりながら、模型をどんどん修正していったことです。付け加えたり、取り去ったり、模型の形を毎日のように少しずつ変えていく。

職人たちは、日々変わっていく模型を介してガウディとコミュニケートしていくうちに、ガウディの考えを理解し、またその形をつくるためのコツのようなものが分かってきます。最初は、不可能に思えていた一見複雑な形でも、自分たちの手で作り上げられるという確信を深めていきます。ガウディは、職人たちに夢を与えながら100%以上の力を引き出していました。

ガウディに学びながら、自分で形の作り方を考えているうちに、職人たちの方で面白い形を思いつくこともあります。ガウディは、そういった職人たちからのアイデアをそのままではないにしろ、そこから考えを発展させ、建物の表現をよりよくしていました。現場での発見を大切にし、常により良いものを求めていくという考え方が長い間受け継がれてきました。

サグラダファミリアは、ガウディの時代から図面よりも模型を重視し、現場で一人一人が創造力を働かせながら建設されていたのです。

このあたりのくだりは、ドメインモデルをベースに発展させていく、ドメイン駆動設計(DDD)の考えに通じるものがありそうです(全然DDDは理解していないし、実践もできてないのですが)。

常に模型(モデル)がそこにあり、それを改良させながら建設(開発)を進めていく。

「諸君、明日はもっと良いものをつくろう」 自分もその精神で、仕事をしたいです。

Related contents

TECH

2021.01.24

TECH

2018.08.04

TECH

2014.09.04

BOOK

2018.05.08

LIFE

2018.04.04

BOOK

2018.03.25

BOOK

2018.03.15

BOOK

2015.12.06